企業研修などのBtoBビジネスで「クライアント企業にeラーニング形式の研修を販売・提供したい」事業者さまの中には、次のようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

・世の中には動画eラーニングシステムがたくさんあるけれど、

「社内研修」を想定したものも多く、どれを選べばよいか分からない

・BtoB研修に本当にフィットする動画eラーニングシステムを導入したいけれど、

どのような基準で選べば良いか分からない

この記事では、そのようなお悩みを解決するために、

最適なeラーニングシステムを選定するポイントをご紹介します。

この記事を読んでいただくことで、以下の疑問が解決します。

・動画やテストなどのeラーニングコンテンツは、どのように提供すると良いか?

・クライアント企業、受講者、研修コースの管理は、どのように行えると良いか?

・クライアント企業の受講進捗は、どのように管理できると良いか?

eラーニングシステム選定で重要な2つの視点

最適な動画eラーニングシステムを検討する際は、「研修の受講者側の視点」と「研修の提供・運営側の視点」、この2つの軸で考えることが非常に重要です。

この2つの視点から、eラーニングシステムに「何が必要なのか」を深く掘り下げていきましょう。

1.「受講企業・受講者」の課題から考える

まず、研修を受ける側の課題から考えていきます。

(1)受講企業側の課題

受講企業の課題:

| 目的 | 手段 | 課題 |

| 会社の売上を上げたり、事業コストを削減し、会社の利益を向上させる | 従業員が仕事でより大きな 成果を出せるようにする |

・自社の中には、該当する知識やノウハウが無い

・上記の習得を自社でやろうとするとコストがかり、現実的ではない |

このような背景があるため、知識やノウハウをお持ちの事業者さまの「研修を受講する」動機が生まれます。

次に、実際に研修を受ける受講者側の課題を考えます。

(2)受講者側の課題

受講者の課題:

| 目的 | 手段 | 課題 |

| 仕事を遂行するうえで 必要な能力を身に着け、 仕事に活かし、 成果を上げられるようにする |

専門的な知識やノウハウを持つ 事業者の研修を受ける |

・これから学ぶことについて、何から始めれば良いか分からない。

・学習をどのように進めれば良いか分からない ・研修内容を本当に理解できるか不安 ・学んだことが身についているかどうか分からない |

このように受講者の課題を整理していくと、eラーニングシステムにどのような機能が必要かが見えてきます。

受講者の課題に対して、研修提供側がそれを解決するための機能を挙げてみました。

| 課題 | 手段 | システムに必要な機能 |

| ・これから学ぶことについて、 何から始めれば良いか分からない。・学習をどのように進めれば良いか分からない・研修内容を本当に理解できるか不安・学んだことが身についているかどうか分からない |

・学習内容の全体像、進め方を 把握できるようにする (学習内容を体系化する)・学習の進め方を分かりやすく示してあげる(学習の順序を決める)・理解しやすい工夫をしてあげる(予習→講義→復習→理解度確認→フォローアップの流れを作る) |

・学習内容を体系化できるカリキュラムを作る機能

・カリキュラムの内容をわかりやすく見せるUI ・研修の受講順序を指定したり、制御できるようにする ・受講者の理解しやすさを実現するためのコンテンツの提供形式(動画やテスト、PDFなど) ・補足としてフォローアップの体制なども必要に応じて検討する |

このように整理していくと、システムに必要な機能が考えやすくなります。

例えば、受講者が「何から学べば良いか分からない」という課題を抱えている場合、研修提供側は「学習内容の全体像や進め方を把握できるようにする」という手段で解決できます。

この手段をシステムに落とし込むと、「学習内容を体系化できるカリキュラム作成機能」が必要になります。

受講者への影響が大きい部分に絞って考えると、特に以下の3つが重要になります。

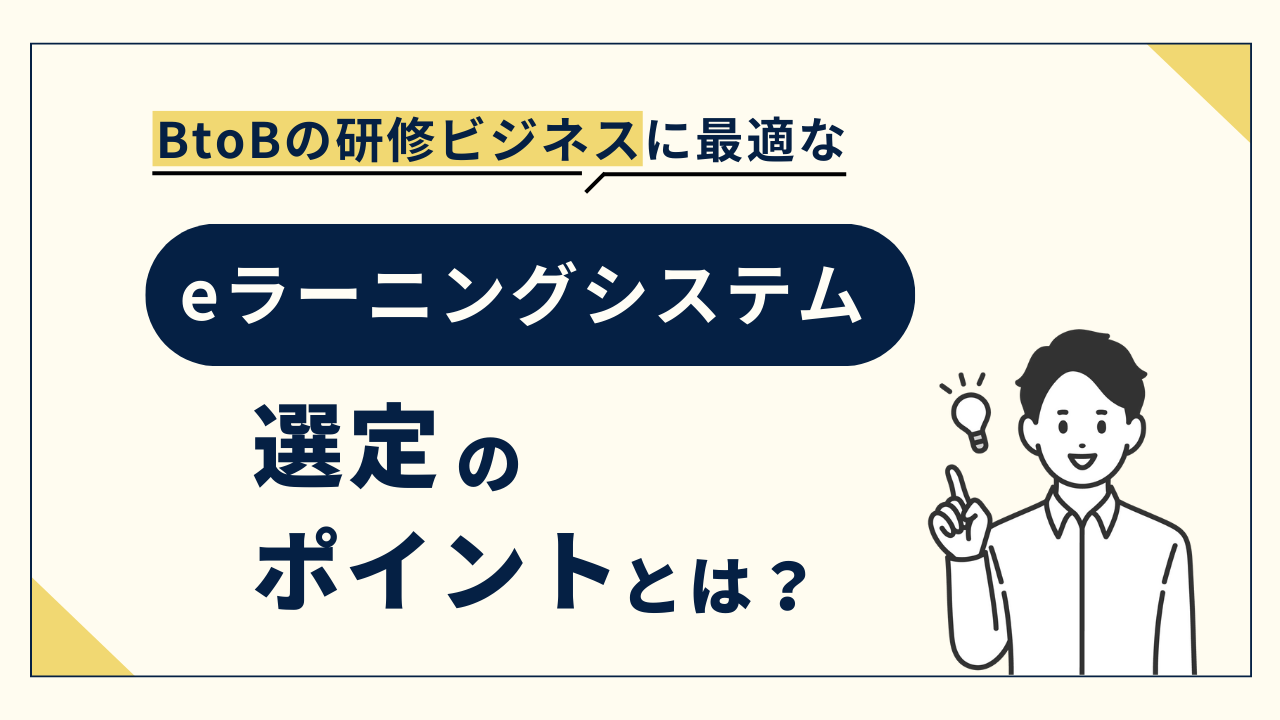

・「カリキュラム」: 学習内容の全体像を把握できるようにする

・「受講順序の制御」: 学習の進め方を示す

・「コンテンツの形式」: 理解しやすさに合わせた形式を選ぶ(動画やテストなど)

「カリキュラム」について

「学習内容を体系化する」ということをシステムに落とし込むと、以下のような形になります。

このような形で学習する内容を整理すると、受講者は全体像を把握しやすくなります。

「受講順序の制御」について

受講者が迷わず学習を進められるよう、システムに受講順序を制御する機能があると便利です。

例えば、「このパートを最後まで学習したら、次に進める」という順番の指定や、

逆に「どのパートから学習してもよい」という指定がどちらでもできると、

研修の性質に合わせて柔軟に対応できます。

「コンテンツの形式」について

受講者の理解度を深めるためには、コンテンツの形式を適切に選択することが重要です。

動画eラーニングシステムでよく使われるコンテンツ形式には、以下のものがあります。

・動画

・テスト(選択式や穴埋めなど)

・解説(WEBページ)

・PDFなどのデジタル教材

・レポート など

複数あるこれらのコンテンツの提供形式は、

「受講者の理解しやすさ」にフォーカスして選択していくと良いです。

「学び」の一般的論として、

事前学習(予習)→講義での学習→振り返る→理解度を確かめる→フォローをもらう

という流れが効果的と言われています。

適切なコンテンツの形式を組み合わせることで、上記の効果的な学習の流れを作ることができます。

これをもう少し、具体化すると以下のようになります。

| 学習の流れ | 目的(ねらい) | システムに必要な機能 | 補足 |

| 事前学習(予習) | これから学ぶことの概要を掴んでおくとこの後の講義の内容が頭に入りやすくなる | 「はじめに」「進め方」などの簡単な解説ページなどを用意する | |

| 講義での学習 | 資料や講師による口頭での補足などを交えた講義でしっかりと学習してもらう | ・PDF形式の教材などを配布する

・動画形式の講義を用意する(一般的にテキストや画像よりも理解がしやすいメディア) |

・双方向での遠隔講義なども有効 |

| 振り返る | 学んだことの要点を抑えることで、記憶から引き出しやすくなる(定着しやすくなる) | ・講義内容の要点をまとめた解説ページなどを用意する | |

| 理解度を確かめる | 理解度を可視化することで学習の目標に対してどこまで到達したかを把握できる | ・選択式や穴埋め式の小テストを何問か用意する

・テストの結果を把握したり、解説も確認できるようにする |

|

| 理解度を確かめる | 個別にフォローすることで動画やeラーニングでは完結できない部分を補う | ・受講企業の研修管理者さんが従業員の受講状況を把握できるようにする

・質問を受け付けられるようにするように問い合わせ窓口を用意する ・個別面談などを設ける(オンラインや対面) |

その他、受講企業のよくある課題

研修の受講の仕方に関して:

・長時間の尺の動画は心理的負担が大きい

→1本の動画を数分程度にして細かく分ける(マイクロラーニング)なども有効です。

・どこまで受講したか分からなくなる

→受講状況が受講者側でもわかる機能、UI(ユーザーインターフェース)があると良いです。

→動画を視聴途中箇所からの再生できる機能も受講者にとっては便利です。

研修の受講管理に関して:

・自社の社員が研修をしっかりと受けたかどうかチェックしたい

→受講企業側でも受講状況を確認できる機能があると便利です。

研修の受講にかかるコストを抑えたい:

・国が研修受講費用を助成する助成金がある(人材開発支援助成金)

→助成金に対応した研修を販売するケースも増えてきています。

2.「研修事業者」の課題から考える

後半は、BtoB研修事業を運営する上で発生する業務フローにフォーカスして、

システムに必要なものを整理していきます。

BtoB研修は、

「研修事業者 → クライアント企業 → 受講者」

という構図で提供されることが多く、企業ごとに異なる研修を割り当てることも珍しくありません。

また、「契約の締結」や「請求書ベースでの集金」といった、BtoB特有の業務フローが存在します。

具体的に見ていきましょう。

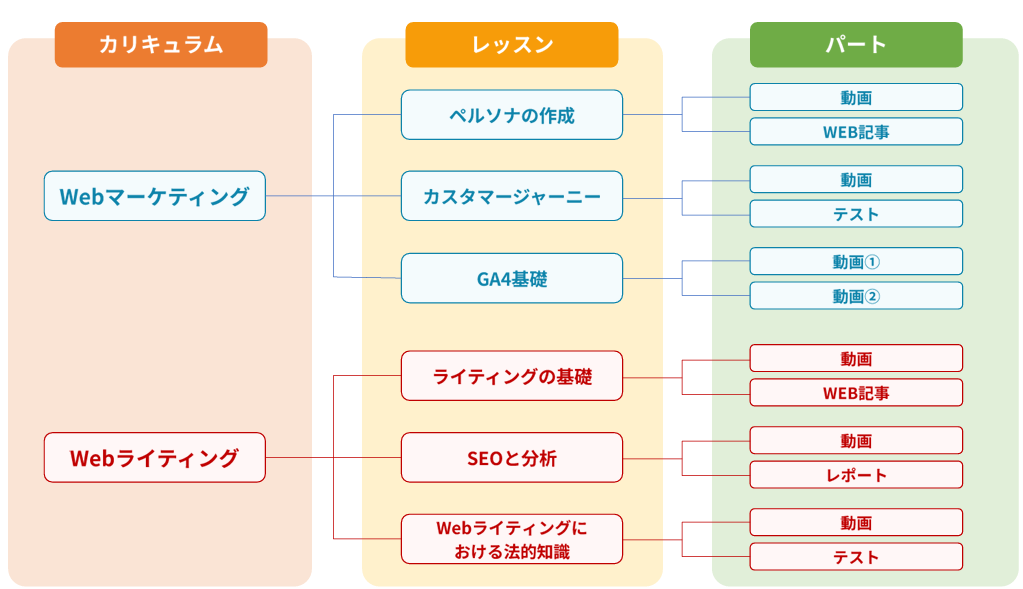

(1)提供する研修はクライアント企業ごとに異なることが多い

クライアントA社、B社、C社がいたときにそれぞれ別々の研修を提供する、というパターンが多いです。

(2)BtoB研修特有の業務フローがある

また、企業研修には「契約の締結」「請求書ベースによる集金」「受講開始・終了期間の制御」があります。

これらの業務フローを効率化するためには、以下の機能がシステムに備わっていると良いでしょう。

| 業務フロー | 実施すること | システムに必要な機能 |

| 顧客との契約成立 | 契約書の送付や受講費用の受領を行う | 契約書や集金方法の準備 |

| 研修の受講情報等の案内 | 顧客が受講する研修コースやeラーニングの受講アカウントを提供する | ・eラーニングコンテンツは企業毎に管理・提供できるようにする

・研修コースは企業ごとに割り当てられるようにする ・研修コースを受講できる受講者IDを発行する ・受講者画面のURLを用意する |

| 修受講中の対応 | 受講企業がスムースに研修の受講を進められるようにする | ・受講企業ごとに研修の受講状況を把握できるようにする

・受講状況に応じたメールなどを通知できるようにする ・問い合わせ窓口を用意する |

| 研修受講完了後の対応 | 受講企業に対して、研修受講の完了したことを証明する | ・受講者が受講したかどうかが分かる記録、ログを提供する

・研修の受講が完了したことを証明する受講証明書を提供する |

| 契約期間の終了 | 研修の受講をストップする | 契約が終了した場合、受講企業が研修を受講できないようにする |

このように研修事業の業務フローの中で「どのような作業が発生するか」を整理していくと、eラーニングシステムに必要なものが整理しやすくなります。

BtoB研修ビジネスに強いeラーニングシステム「オウルキャスト」とは

弊社が提供する「オウルキャスト」は、今回ご紹介したBtoB研修の運営課題に最適化されたeラーニングシステムです。

オウルキャストを導入することで、ワンストップで企業向けのeラーニング研修サービスを低コスト・短期間で構築できます。

オウルキャスト公式サイト

https://owlcast.jp/lp/btob-training/

他社さまのeラーニングシステムにはない!オウルキャストの強み

- BtoB研修に最適化されたeラーニングシステムです

(eラーニングカリキュラム構築/顧客・研修管理 ) - 御社ブランドのシステムを構築できます

(独自ドメインでの運用/受講画面のデザイン・UI変更が自由 ) - 人材開発支援助成金に対応した機能を完備

(ロゴ変更だけでなく受講画面全体のデザインを自由に変更可能) - IT導入補助金2025に対応しています

(導入費用の最大150万円が補助対象に)

BtoBのeラーニング研修事業立ち上げをお考えの方は、ぜひ一度オウルキャストの資料をご覧ください。

オウルキャストの料金は資料にのみ掲載されているため、導入メリットや機能、料金プランをまとめて知りたい方は、資料ダウンロードがおすすめです!

オウルキャストの資料ダウンロードはこちら(所要時間1分)

まとめ

BtoB研修ビジネスにおけるeラーニングシステム選定のポイントを、

「受講企業・受講者」の視点と「研修事業者」の視点の2つに分けて解説しました。

受講者視点でシステムを考えることで、「学びやすさ」を追求したカリキュラムやコンテンツ形式を設計できます。

運営者視点でシステムを考えることで、BtoBビジネス特有の業務フローを効率化し、運営コストを削減できます。

両方の視点から必要な機能を洗い出し、最適なシステムを選定することが、BtoB研修ビジネスを成功させる鍵となります。